막스 프리슈

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

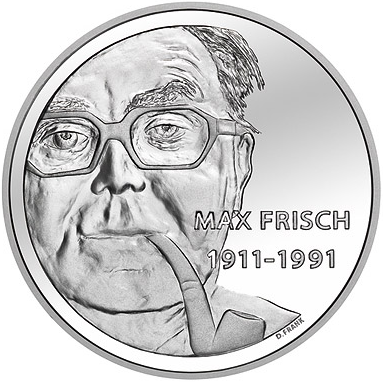

막스 프리슈는 1911년 스위스에서 태어나 1991년에 사망한 스위스의 소설가이자 극작가이다. 그는 취리히 대학교에서 문학을 전공했으나 중퇴 후 언론인으로 활동하며 작가의 길을 걸었다. 그의 작품은 정체성, 사회 비판, 언어의 한계 등을 주요 주제로 다루며, 소설 《나는 스틸러가 아니다》, 《호모 파베르》, 《간텐바인》과 희곡 《안도라》, 《불 지르는 사람들》 등이 대표적이다. 프리슈는 다양한 문학상을 수상했으며, 그의 업적을 기리는 막스 프리슈 상이 제정되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 스위스의 극작가 - 프리드리히 뒤렌마트

스위스의 극작가이자 소설가인 프리드리히 뒤렌마트는 정의, 죄, 책임 등의 주제를 그로테스크하고 유머러스하게 다룬 작품들과 서사극 이론으로 알려져 있으며, 전후 사회의 인간 본성과 시스템 모순을 파헤쳤다. - 스위스의 극작가 - 엘리아스 카네티

엘리아스 카네티는 불가리아 출신의 작가이자 사회학자로, 다양한 장르에서 활동하며 노벨 문학상을 수상했고, 대표작으로는 사회 비판적 소설 『현혹』, 군중 심리 분석 논문 『군중과 권력』, 회고록 3부작 등이 있다. - 스위스의 건축가 - 마리오 보타

스위스 건축가 마리오 보타는 르 코르뷔지에 등의 영향을 받아 기하학적 형태와 자연 소재를 활용, 빛과 그림자를 효과적으로 연출하는 독특한 건축 철학으로 샌프란시스코 현대미술관, 서울 리움 등 국제적인 건축물을 디자인했다. - 스위스의 건축가 - 르 코르뷔지에

스위스 태생의 건축가 르 코르뷔지에는 정식 건축 교육을 받지 않았지만, 기능주의 건축을 추구하며 근대 건축의 5대 원칙을 제시하고 도시 계획과 디자인 등 다방면에서 활동하여 20세기 건축과 도시에 큰 영향을 미쳤으나, 정치적 비판도 존재하는 인물이다. - 스위스의 소설가 - 티나 터너

로큰롤의 여왕으로 불리는 미국의 가수이자 배우 티나 터너는 아이크 터너와 듀엣 및 솔로 활동으로 성공을 거두며 수많은 히트곡을 발표하고 그래미상을 12번 수상하는 등 음악적 업적을 이루었으며, 1970년대 불교로 개종 후 스위스 시민권을 취득했다. - 스위스의 소설가 - 토마스 만

20세기 독일의 대표적인 소설가이자 수필가인 토마스 만은 부유한 상인 가문 출신으로 부르주아 사회의 몰락을 그린 작품으로 명성을 얻었으며, 나치 정권에 저항하며 망명 생활을 했고, 심오한 철학적 성찰과 섬세한 심리 묘사, 풍자적인 유머가 특징인 작품들로 1929년 노벨 문학상을 수상했다.

2. 생애

스위스의 취리히에서 건축가인 아버지 프란츠 브루노 프리슈와 어머니 카롤린 사이에서 1911년 태어났다. 1930년 취리히 대학교에서 독일 문학을 공부했으나, 1932년 아버지가 사망하고 경제적 어려움을 겪으면서 1933년 학업을 중단했다. 이후 생계를 위해 스위스의 주요 신문 중 하나인 《노이에 취르허 차이퉁》(NZZ) 등에서 기자 겸 칼럼니스트로 활동하며 프라하, 부다페스트, 이스탄불 등 유럽 각지를 여행하고 기고 활동을 이어갔다.

1936년에는 취리히 연방 공과대학교에 다시 입학하여 건축학을 공부했고, 1942년 동급생이었던 콘스탄즈 마이엔부르크와 결혼하여 건축 설계 사무소를 열었다. 이 시기부터 소설을 발표하기 시작하며 약 10년간 문학과 건축 활동을 병행했다.

1950년대에 접어들어 소설 《슈틸러》(1954), 《호모 파베르》(1957), 《내 이름은 간텐바인》(1964)과 희곡 《안도라》(1961) 등이 큰 성공을 거두면서 스위스를 대표하는 작가로 자리매김했다. 특히 1954년 《슈틸러》의 성공과 1959년 첫 아내와의 이혼을 계기로 건축가 일을 그만두고 전업 작가의 길로 들어섰다. 그의 작품들은 주로 전후 사회에서의 개인의 정체성, 자립, 도덕, 정치 참여 등의 문제를 다루었다.

1951년부터 1952년까지 록펠러 재단의 초청으로 미국과 멕시코에 머물면서 미국의 인종차별주의와 냉전, 매카시즘의 광풍을 직접 경험했으며, 이는 그의 사회 비판적 시각 형성에 영향을 미쳤다. 만년에는 노년과 죽음이라는 주제에 천착했으며, 1991년 암으로 취리히에서 79세의 나이로 사망했다.

2. 1. 초기 생애와 교육

막스 루돌프 프리슈는 1911년 5월 15일 스위스 취리히에서 건축가인 프란츠 브루노 프리슈와 카롤리나 베티나 프리슈(결혼 전 성은 빌더무트)의 둘째 아들로 태어났다. 할아버지는 오스트리아 사람이었고, 고조할머니는 독일인이었다. 그에게는 이전 결혼에서 얻은 아버지의 딸인 누나 엠마(1899–1972)와 8살 위인 형 프란츠(1903–1978)가 있었다. 가족은 검소하게 살았으며, 제1차 세계 대전 중 아버지가 직장을 잃으면서 재정 상황이 악화되었다. 프리슈는 아버지와 감정적으로 거리가 있었지만 어머니와는 가까웠다.중등학교 시절 프리슈는 극작을 시작했지만, 작품을 공연하는 데 실패했고 결국 첫 문학 작품을 파기했다. 학교에서 그는 나중에 성공한 예술가이자 수집가가 된 베르너 코닉스(1911–1980)를 만났고, 두 사람은 평생 우정을 맺었다.

1930년 겨울 학기, 프리슈는 취리히 대학교에 입학하여 독일 문학과 언어학을 공부했으며, 부전공으로 문화사와 로만어를 선택했다. 그곳에서 그는 출판 및 저널리즘 세계와 접촉할 기회를 준 교수들을 만났고, 작가이자 대학교수인 로베르트 파에시(1883–1972)와 테오필 슈푀리(1890–1974)의 영향을 받았다. 프리슈는 대학이 작가 경력에 실질적인 기반을 제공해주기를 바랐지만, 곧 대학 공부가 이를 제공하지 못할 것이라고 확신하게 되었다.

1932년 3월 아버지가 사망하면서 가족의 재정적 압박이 심화되자, 프리슈는 어머니를 부양하기 위해 학업을 중단해야 했다. 그는 1931년부터 꿈꿔왔던 언론인에 대한 열망으로 스위스의 주요 신문 중 하나인 《노이에 취르허 차이퉁》(NZZ)에서 기자 겸 칼럼니스트로 일하기 시작했다. 1932년 4월 그의 에세이 "Was bin ich?"("나는 무엇인가?")는 그의 첫 본격적인 자유 계약 작품이 되었다. 1934년까지 프리슈는 프라하, 부다페스트, 이스탄불, 그리스 등을 여행하며 스위스와 독일의 여러 신문과 잡지에 여행기, 문학 비평, 수필 등을 발표했다. 이 시기 그의 작품 100편 이상이 남아 있는데, 대부분 정치적인 내용보다는 18세 여배우 엘제 셰베스타와의 연애 경험처럼 자신의 자기 탐구와 개인적인 경험을 다룬 자전적인 내용이었다. 프리슈는 당시 이 작품들 중 많은 부분이 지나치게 자기 성찰적이라고 생각하여, 1932년 도로 건설 현장에서 일하는 등 육체노동을 통해 스스로를 분산시키려 하기도 했다.

1936년 막스 프리슈는 취리히 연방 공과대학교(ETH Zurich)에서 건축을 공부하기 시작하여 1940년에 졸업했다.

2. 2. 언론인 및 작가 활동

1931년 5월, 프리슈는 스위스의 주요 신문 중 하나인 《노이에 취르허 차이퉁》(NZZ)에 처음으로 글을 기고했다. 1932년 3월 아버지가 사망하자, 그는 어머니를 부양하기 위해 학업을 중단하고 언론인으로 본격적인 활동을 시작했다. 프리슈는 NZZ와 평생 동안 복잡한 관계를 유지했는데, 그의 후기 급진적인 성향은 신문의 보수적인 논조와 뚜렷한 대조를 이루었다. NZZ로의 전환은 1932년 4월 발표한 에세이 "Was bin ich?"("나는 무엇인가?")의 주제가 되었으며, 이는 그의 첫 번째 본격적인 자유 계약 작품이었다. 1934년까지 프리슈는 언론 활동과 대학 수업을 병행했다. 이 시기 그의 글 100여 편이 남아있는데, 대부분 정치적인 내용보다는 18세 여배우 엘제 셰베스타와의 이별 경험 등 자신의 내면을 탐구하고 개인적인 경험을 다루는 자전적인 내용이었다. 프리슈 자신도 이 초기 작품들 중 상당수가 지나치게 자기 성찰적이라고 여겼으며, 이후 그의 이름으로 출판된 저작 모음집에는 거의 포함되지 않았다. 그는 글쓰기 외에 1932년 도로 건설 현장에서 일하는 등 육체노동을 통해 스스로를 단련하기도 했다.1933년 2월부터 10월까지 프리슈는 신문과 잡지에 기고한 글로 여행 경비를 마련하며 동유럽과 동남유럽을 광범위하게 여행했다. 그의 초기 기사 중 하나는 프라하 세계 아이스하키 선수권 대회(1933)에 관한 NZZ 기사였다. 그는 부다페스트, 베오그라드, 사라예보, 두브로브니크, 자그레브, 이스탄불, 아테네, 바리, 로마 등 여러 도시를 방문했다. 이 여행 경험은 그의 첫 소설인 ''위르크 라인하르트''(Jürg Reinhart) 집필의 바탕이 되었으며, 이 소설은 1934년에 출판되었다. 소설 속 주인공 라인하르트는 삶의 의미를 찾아 발칸 반도를 여행하며, 결국 "남성다운 행위"를 통해 진정한 성인으로 거듭나야 한다는 결론에 이른다.

1934년 여름, 프리슈는 세 살 연하의 카테 루벤손[2]을 만났다. 유대인이었던 루벤손은 나치 독일의 반유대주의 정책으로 인해 학업을 중단하고 베를린에서 망명한 상태였다. 두 사람은 이듬해 연인 관계로 발전했다. 1935년 프리슈는 처음으로 독일을 방문했고, 이때의 경험을 바탕으로 《독일 여행의 짧은 일기》(Kleines Tagebuch einer deutschen Reise)를 출판하여 그가 목격한 반유대주의를 비판했다. 동시에 그는 나치즘을 선전하는 헤르베르트 바이어 기획의 '생명의 경이'(Wunder des Lebens) 전시회에 감탄을 표하기도 했다. 당시 프리슈는 국가 사회주의의 위험성을 완전히 예측하지 못했으며, 그의 초기 비정치적 소설들은 독일의 도이체 페르라크스-안슈탈트 (DVA) 출판사에서 별다른 제재 없이 출판될 수 있었다. 그러나 1940년대에 접어들면서 프리슈의 정치 의식은 더욱 비판적으로 성장했다. 그는 취리히 대학교의 일부 교수들이 히틀러와 무솔리니에게 공공연히 동조하는 보수적인 분위기 속에서도[3] 카테 루벤손과의 관계 덕분에 그러한 경향에 빠지지 않을 수 있었다고 후에 술회했다.[4] 루벤손과의 관계는 그녀가 청혼을 거절하면서 1939년에 끝났다. 나치 독일에서 더 이상 작품을 출판하지 않기로 결심한 프리슈는 DVA를 떠나, 베를린에서 취리히로 본사를 옮긴 아틀란티스 페어라그(Atlantis Verlag)와 계약했다.

1946년 4월, 프리슈는 히르슈펠트와 함께 전후 독일을 방문했다. 1948년 8월에는 예지 보레이샤가 조직한 국제 평화 회의에 참석하기 위해 폴란드의 브로츠와프(과거 독일령 브레슬라우)를 방문했다. 브로츠와프는 제2차 세계 대전 이후 오데르-나이세 선 이동에 따라 폴란드 영토가 되었고, 기존의 독일계 주민 대부분이 추방되고 폴란드인들이 이주해 온 도시로, 전후 처리 과정의 축소판과 같은 곳이었다. 프리슈는 이 회의가 동서 간 화해를 표방했지만 실제로는 주최 측의 정교한 선전 활동에 불과하며 참가자들에게 실질적인 토론 기회가 주어지지 않는다고 판단하고 회의 도중 자리를 떠나 바르샤바로 향했다. 그는 그곳에서 보고 겪은 일들을 수첩에 기록했다. 그러나 스위스로 돌아온 후, 보수적인 NZZ는 프리슈가 폴란드 방문을 통해 공산주의 동조자임을 입증했을 뿐이라며 그의 반박문 게재를 거부했다. 이에 프리슈는 오랜 관계였던 NZZ와의 협력을 완전히 끝내겠다고 통보했다.

1975년 인터뷰에서 프리슈는 자신의 문학 경력이 갑작스러운 성공보다는 점진적으로 이루어졌다고 밝혔다.[63] 그럼에도 젊은 시절부터 그의 작품은 여러 신문과 잡지에 실렸고, 독일어권의 유력 출판사인 DVA에서 인정받기도 했다. 나치 독일에서의 출판을 거부한 후에는 아틀란티스 페어라그를 거쳐, 1950년 페터 주어캄프가 프랑크푸르트 암 마인에 설립한 수르캄프 페어라그로 옮겼다.

프리슈는 30대 초반에 희곡을 쓰기 시작했으며, 그의 초기 희곡들은 당시 유럽 유수의 극장 중 하나였던 취리히 극장(Schauspielhaus Zürich)에서 호평을 받았다. 나치 독일을 피해 망명한 예술가들이 합류하면서 취리히 극장의 수준은 크게 향상된 상태였다. 그러나 1951년 ''오더란트 백작''의 실패[64]를 경험한 후, 프리슈는 스위스 국내보다는 새롭게 부상하던 독일 연방 공화국 등 국외 독자들에게 더 많은 관심을 기울이게 되었다. 1954년 출간된 소설 ''나는 슈틸러가 아니다''(Stiller)는 이전과는 비교할 수 없는 큰 상업적 성공을 거두었고, 이를 계기로 프리슈는 건축가 일을 그만두고 전업 작가의 길을 걷게 되었다.[65]

''나는 슈틸러가 아니다''는 초판 3,000부를 목표로 했으나[63] 폭발적인 인기를 얻어 수르캄프 출판사에서 백만 부 이상 판매된 첫 번째 책이 되었다.[66] 다음 소설인 ''호모 파베르''(Homo Faber, 1957) 역시 베스트셀러가 되어 1998년까지 독일어판만 400만 부가 인쇄되었다.[67] 그의 대표 희곡인 ''방화범''(Biedermann und die Brandstifter)과 ''안도라''(Andorra, 1961)는 독일어권 연극 역사상 가장 성공적인 작품으로 꼽히며, 1996년까지 각각 250회와 230회 이상 공연되었다.[68] 이 두 희곡과 소설 ''호모 파베르''는 독일어권 국가들의 학교 교과 과정에 포함될 정도로 중요한 작품으로 자리 잡았다. 초기 작품 몇 편을 제외하고 프리슈의 대부분의 책과 희곡은 약 10개 언어로 번역되었으며, 특히 ''호모 파베르''는 25개 언어로 번역되어 국제적인 명성을 얻었다.

2. 3. 건축가와 작가 사이의 갈등

1936년, 프리슈는 친구 베르너 코닉스의 지원과 1938년 콘라트 페르디난트 마이어 상 수상(3000CHF 상금 포함)에 힘입어 취리히 연방 공과대학교(ETH Zurich)에 입학하여 아버지의 직업이었던 건축학을 공부하기 시작했다. 이는 그가 두 번째 소설 《침묵 속의 대답》(1937)을 스스로 부정하고 작가라는 직업을 포기하려던 시기와 맞물린다.1939년 제2차 세계 대전이 발발하자 그는 스위스군에 포병으로 입대하여 1945년까지 총 650일간 복무했다. 군 복무 중에도 글쓰기를 계속하여, 《병사의 일기》(Aus dem Tagebuch eines Soldaten)와 이를 묶은 책 《빵 부대에서 온 페이지》(Blätter aus dem Brotsack, 1940)를 출판했다. 초기에는 스위스 군 생활과 전시 상황에 대해 비교적 비판적이지 않은 시각을 보였으나, 훗날 《소병역수첩(Dienstbuechlein)》(1974)에서는 이러한 태도를 수정하며, 전쟁 기간 동안 스위스가 나치 독일의 이익에 쉽게 굴복했다고 비판했다.

1940년 대학 졸업 후, 그는 지도 교수였던 윌리엄 덩켈의 건축 스튜디오에서 일하며 건축가로서의 경력을 시작했다. 이곳에서 동료 건축가 게르트루트 프리슈-폰 마이엔부르크를 만나 1942년 결혼했고, 슬하에 세 자녀를 두었다. 1943년에는 취리히의 레치그라벤 공공 수영장 설계 공모에 당선되어 자신의 건축 스튜디오를 열었다. 이 수영장은 1949년에 완공되었으며, 현재는 그의 이름을 따 '막스-프리슈-바드'로 불리며 역사 기념물로 보호받고 있다.

프리슈는 여러 건물을 설계했지만, 실제로 지어진 것은 형제의 집과 샴푸 재벌 K. F. 페르스터의 별장 등 소수에 불과했다. 특히 페르스터와의 작업은 건축 설계 변경 문제로 소송으로 이어졌고, 이 경험은 훗날 그의 희곡 《방화범》(Biedermann und die Brandstifter)의 주인공 캐릭터에 영향을 미쳤다.[6] 건축 스튜디오를 운영하면서도 그는 주로 오전에만 건축 일에 몰두하고, 오후 시간에는 글쓰기에 집중하며 작가로서의 정체성을 놓지 않았다.[7]

1950년대 초, 록펠러 재단의 초청으로 미국과 멕시코에 머물며 미국의 인종차별주의와 냉전, 매카시즘의 광풍을 목격하면서 그의 사회 비판적 시각은 더욱 깊어졌다. 1954년 아내와의 별거를 시작하고 1959년 이혼하면서, 그는 건축가로서의 시민적 생활을 완전히 정리하고 전업 작가의 길을 걷게 된다. 건축가와 작가 사이에서 병행하며 느꼈던 갈등과 시민 사회에 대한 성찰은 그의 대표작 중 하나인 소설 《내 이름은 간텐바인》(1964)에 잘 나타나 있다.

2. 4. 만년과 죽음

1978년 심각한 건강 문제를 겪었지만 이를 극복한 프리슈는 이듬해인 1979년 10월, 자신의 유산을 관리하기 위해 설립된 막스 프리슈 재단(''Max-Frisch-Stiftung'') 창립에 적극적으로 참여했다. 재단의 기록 보관소는 취리히 연방 공과대학교에 보관되어 있으며, 1983년부터 일반에 공개되었다.노년과 삶의 덧없음이라는 주제는 이 시기 프리슈의 작품에서 점점 더 중요하게 다루어졌다. 1976년에 작업에 착수한 희곡 Triptychon|트립티콘deu은 3년 뒤인 1979년 4월 라디오 연극으로 처음 공개되었고, 6개월 후 로잔에서 무대에 올랐다. 트립티크 형식처럼 세 부분으로 구성된 이 희곡은 많은 주요 등장인물이 죽은 상태라는 독특한 설정을 가지고 있다. 정치적이지 않다는 이유로 프랑크푸르트 암 마인에서는 공연이 거부되기도 했으나, 빈의 부르크 극장에서 열린 오스트리아 초연은 프리슈 본인에게는 성공적으로 평가받았다. 다만 작품의 파격적인 구조 때문에 관객들의 반응은 다소 조심스러웠다.

1980년, 프리슈는 앨리스 록-캐리와 다시 연락을 시작하여 1984년까지 뉴욕과 프리슈의 베르조나 별장을 오가며 함께 지냈다. 이 시기 프리슈는 미국에서도 존경받는 작가로 인정받아, 1980년 바드 칼리지와 1982년 뉴욕 시립 대학교에서 명예 박사 학위를 받았다. 1979년 독일어로 출판되었던 소설 Der Mensch erscheint im Holozän|홀로세의 인간deu은 1980년 5월 영어 번역본이 뉴요커에 게재되었고, 뉴욕 타임스 북 리뷰는 그해 출판된 가장 중요하고 흥미로운 소설 중 하나로 선정했다. 이 작품은 정신 능력 감퇴와 사회적 고립으로 고통받는 은퇴한 기업가의 이야기를 다루는데, 프리슈는 자신의 노년 경험을 작품에 녹여냈지만 자전적 해석은 경계했다. Der Mensch erscheint im Holozän|홀로세의 인간deu 출판 이후 잠시 창작의 어려움을 겪었으나, 1981년 가을 마지막 주요 문학 작품인 산문/소설 Blaubart|푸른 수염deu을 발표하며 이를 극복했다.

1984년 프리슈는 취리히로 돌아와 여생을 보냈다. 1983년부터는 25세 연하인 마지막 인생의 동반자 카렌 필리오드와 관계를 시작했다.[16] 1987년에는 그녀와 함께 모스크바를 방문하여 "핵무기 없는 세계를 위한 포럼"에 참여하기도 했다. 프리슈 사후, 필리오드는 프리슈가 1952년부터 1958년까지 자신의 어머니인 마들렌 세이그너-베송과도 관계를 맺었다는 사실을 밝혔다.[16]

1989년 3월, 프리슈는 불치병인 결장 직장암 진단을 받았다. 같은 해 스위스 비밀 파일 스캔들이 터지면서, 스위스 연방 법무 경찰부가 1948년 프리슈가 브로츠와프에서 열린 평화를 위한 지식인 세계 회의에 참석한 이후부터 그를 불법적으로 감시해 왔다는 사실이 드러났다. 이는 당시 스위스 정부가 수많은 자국민을 대상으로 자행했던 인권 침해 사례 중 하나였다.

프리슈는 자신의 장례식을 준비하는 한편, 스위스군 폐지에 대한 사회적 논의에 적극적으로 참여하여 대화 형식의 작품 Schweiz ohne Armee? Ein Palaver|군대 없는 스위스? 토론deu을 출판하고, 이를 Jonas und sein Veteran|요나스와 그의 퇴역 군인deu이라는 제목으로 무대에 올리는 데 시간을 할애했다.

80번째 생일을 앞두고 있던 1991년 4월 4일, 프리슈는 취리히의 자택에서 사망했다. 그가 세심하게 계획한[17] 장례식은 1991년 4월 9일 취리히 구시가지의 성 베드로 교회에서 열렸다. 그의 친구인 작가 페터 비첼과 미셸 세이그너가 추도 연설을 했고, 카린 필리오드도 짧은 추도사를 낭독했다. 프리슈는 종교적 믿음을 불필요하다고 여긴 무신론자였기에[17] 목사의 연설은 없었다. 그의 유해는 이후 친구들에 의해 티치노에서 열린 기념 행사에서 뿌려졌으며, 베르조나 묘지 벽에 그를 기리는 비석이 세워졌다.

죽음은 프리슈의 작품 전반에 걸쳐 나타나는 주제이지만, 초기와 중기 작품에서는 정체성이나 관계 문제에 가려져 있었다. 죽음이 핵심 주제로 부상한 것은 그의 후기 작품들에서이다. 두 번째 《일기》(1972년 출판된 《1966–1971 일기》)는 몽테뉴의 인용구 "그러므로 나는 사라지고, 나 자신을 잃는다"[50]를 반복하며 노화에 따른 개인적, 사회적 문제를 탐구하기 시작한다. 이 일기에서 프리슈는 11개의 설문지를 통해 이타심, 결혼, 재산, 여성, 우정, 돈, 집, 희망, 유머, 아이, 죽음 등 다양한 주제에 대해 질문을 던지며 독자들이 스스로의 모순을 발견하고 아이러니를 통해 사유하도록 유도한다.[51][52]

소설 몽토크(1975) 역시 노년의 문제를 다루며, 얼마 남지 않은 미래 앞에서 과거를 되돌아보고 현재를 살아가려는 주인공의 모습을 그린다. 희곡 Triptychon|트립티콘deu에서는 죽음이 직접적으로 드러나기보다는 삶의 경직성을 반영하는 은유로 사용된다. 소설 Der Mensch erscheint im Holozän|홀로세의 인간deu은 늙은 남자의 죽음을 자연으로 회귀하는 과정으로 묘사한다. 코르넬리아 슈테판에 따르면, 프리슈의 후기 작품은 죽음에 대한 단일한 이미지를 제시하기보다는, 작가 자신이 나이가 들면서 죽음이라는 문제에 대해 어떻게 사유하고 태도를 발전시켜 왔는지를 보여주는 과정 그 자체를 담고 있다. 이 과정에서 그는 몽테뉴, 키르케고르, 라르스 구스타프손, 에피쿠로스 등 다양한 철학자들의 영향을 받았다.[53]

3. 주요 작품

막스 프리슈는 소설과 희곡 외에도 자신의 경험과 사유를 담은 일기나 다른 형식의 글을 남겼다. 하위 섹션에서 상세히 다루는 소설과 희곡 외의 주요 작품은 다음과 같다.

- 빵 부대에서 나온 편지 (1939)

- 일기 1946–1949 (1950)

- 일기 1966–1971 (1972)

- 중국 만리장성 (파리 버전) (1972)

3. 1. 소설

프리슈는 1933년 동유럽과 동남유럽을 여행하며 얻은 경험을 바탕으로 첫 소설 위르크 라인하르트 (''Jürg Reinhart'')를 1934년 출판했다. 이 소설은 삶의 의미를 찾아 발칸 반도를 여행하는 젊은 작가 위르크 라인하르트의 이야기를 다룬다. 주인공은 결국 "남성다운 행위"를 통해 성숙해진다고 결론짓고, 불치병에 걸린 여관 주인의 딸이 고통 없이 생을 마감하도록 돕는다.1935년 독일을 처음 방문한 프리슈는 그곳에서 겪은 반유대주의를 일기에 기록하고 비판했으며, 이는 나중에 《독일 여행의 짧은 일기》(Kleines Tagebuch einer deutschen Reise)로 출판되었다. 당시 프리슈는 유대인으로 베를린에서 망명 온 카테 루벤손[2]과 교제 중이었는데, 이 관계는 그가 나치즘에 동조하는 것을 막아주었다고 후에 술회했다.[4] 그러나 초기에는 나치즘의 위험성을 완전히 예측하지 못했고, 그의 초기 비정치적 소설들은 독일의 도이체 페르라크스-안슈탈트 (DVA) 출판사에서 별다른 문제 없이 출판되었다. 프리슈의 정치 의식은 1940년대에 들어서면서 더욱 비판적으로 발전했는데, 이는 부분적으로 취리히 대학교의 보수적인 분위기에 대한 반작용이기도 했다. 당시 대학 내 일부 교수들은 히틀러와 베니토 무솔리니에게 공공연히 동조하는 모습을 보였다.[3]

1948년, 프리슈는 폴란드 브로츠와프 (당시 브레슬라우)에서 열린 국제 평화 회의에 참석했다. 그는 이 회의가 동구권의 선전 도구로 이용되고 있음을 간파하고 회의 도중 자리를 떠나 바르샤바로 향했다. 귀국 후, 보수 성향의 신문 NZZ는 프리슈가 공산주의 동조자라고 비난하며 그의 반박문 게재를 거부했다. 이에 프리슈는 오랜 협력 관계였던 NZZ와의 관계를 단절했다. 이러한 경험들은 그의 비판적 시각을 더욱 강화하는 계기가 되었다.

프리슈는 처음에는 극작가로 성공했지만, 점차 산문, 특히 소설과 일기 형식의 글쓰기에 집중했다. 그는 이야기의 주관적인 요구 사항이 연극에서 요구되는 객관성보다 자신에게 더 잘 맞는다고 생각했다.[24] 그의 산문 작품은 크게 세 시기로 나눌 수 있다.

초기 (1943년까지)이 시기 작품들은 대부분 산문 형식이었다. 주요 작품으로는 첫 소설 위르크 라인하르트 (1934), 그 속편 격인 J'adore ce qui me brûle프랑스어 (나는 나를 불태우는 것을 사랑한다, 1944), 그리고 서사 침묵으로부터의 답변 (Antwort aus der Stille, 1937)이 있다. 이 작품들은 모두 자전적 성격이 강하며, 부르주아적 삶과 예술가적 삶 사이에서 갈등하는 젊은 작가의 내면을 탐구한다.

황금기 (1954년 ~ 1964년)프리슈의 소설가로서 전성기는 세 편의 주요 소설로 대표된다. 이 시기 작품들은 공통적으로 개인의 정체성 탐구와 남녀 관계를 중요한 주제로 다룬다.

- ''나는 스틸러가 아니다'' (Stiller, 1954): 개인의 정체성 문제를 깊이 파고든 작품으로, 구조와 내용 면에서 프리슈의 가장 중요하고 복합적인 소설로 평가받는다.[25] 주인공 스틸러는 다른 사람들이 자신에게 부여하는 정체성을 거부한다. 이 소설은 상업적으로도 큰 성공을 거두어 프리슈가 전업 작가로 활동할 수 있는 기반을 마련해주었다.[65] 수르캄프 페어라그(Suhrkamp Verlag)에서 출판된 책 중 처음으로 백만 부 이상 판매되었다.[66]

- ''호모 파베르'' (Homo Faber, 1957): 기술 만능주의에 빠진 현대인의 모습을 그린 작품이다. 주인공 발터 파베르는 철저히 이성적이고 합리적인 태도로 살아가지만, 우연과 비극적인 운명에 휘말린다. 이 소설 역시 베스트셀러가 되어 1998년까지 독일어판만 400만 부가 생산되었다.[67] ''나는 스틸러가 아니다''와 ''호모 파베르''는 서로 보완적인 상황을 제시하는데, 스틸러가 타인이 규정한 정체성을 거부한다면, 파베르는 극단적인 합리주의로 자신을 규정하려 한다.[26]

- ''간텐바인'' (Mein Name sei Gantenbein, 1964): 정체성 탐구라는 주제를 변주한다. 제목의 독일어 원제(Mein Name sei Gantenbein)는 '내 이름은 간텐바인이라고 하자' 정도의 의미로, 독일어의 가정법(Konjunktiv II)을 사용하여 고정된 정체성 대신 다양한 역할과 이야기를 시도하는 주인공의 모습을 보여준다.[25]

후기 (1975년 ~ 1981년)후기 산문 작품인 ''몽토크'' (Montauk, 1975), ''인간은 홀로세에 나타난다'' (Der Mensch erscheint im Holozän, 1979), ''푸른 수염'' (Blaubart, 1981)은 종종 하나의 그룹으로 묶인다. 이 작품들은 공통적으로 죽음과 노화, 지나온 삶에 대한 성찰을 다루며, 이전 작품들에 비해 서사 구조가 훨씬 간결해진 특징을 보인다. 비평가 볼커 하게는 이 세 작품이 "문학적 화음을 형성"하며, "각각 개별적인 완전성을 유지하면서 서로를 보완한다"고 평했다.[27] 프리슈 자신은 이 작품들을 통해 "이전 작품보다 더 나아가는 표현적 접근 방식을 실험"했다고 말했다.[28]

프리슈의 소설, 특히 ''호모 파베르''와 희곡 ''비더만과 방화범'', ''안도라''는 독일어권 국가의 학교 교과 과정에 포함될 정도로 문학적 중요성을 인정받고 있다. 그의 주요 작품들은 약 25개 언어로 번역되어 전 세계 독자들에게 읽히고 있다.

=== 소설 및 주요 산문 ===

3. 2. 희곡

프리슈는 학생 시절부터 취리히 극장을 자주 방문했다. 당시 취리히 연극계는 독일과 오스트리아에서 망명한 연극 인재들의 유입 덕분에 황금기를 맞이하고 있었다. 1944년부터 극장 감독 쿠르트 히르슈펠트는 프리슈에게 극장에서 일할 것을 권유했고 그를 지원했다.

프리슈의 첫 번째 희곡은 1944년에 쓰여 1946년에 처음 공연된 ''산타 크루스''이다. 1942년부터 결혼 생활을 해온 프리슈는 이 작품에서 개인의 꿈과 갈망을 결혼 생활과 어떻게 조화시킬 수 있는지에 대한 질문을 던졌다. 그의 다음 두 편의 연극 작품은 모두 제2차 세계 대전을 반영한다. 1945년에 쓰여졌지만, ''이제 그들은 다시 노래한다''는 실제로는 ''산타 크루스''보다 먼저 공연되었다. 이 작품은 비인간적인 명령에 복종하는 군인들의 개인적인 죄책감에 대한 질문을 다루며, 관련된 사람들의 주관적인 관점에서 이 문제를 다룬다. 단순한 판단을 피하는 이 작품은 취리히뿐만 아니라 1946/47 시즌 동안 독일 극장에서도 상영되었으나, 당시 영향력 있는 신문인 NZZ는 이 작품이 국가 사회주의의 공포를 가볍게 다루었다며 비난했다. 1946년에 등장한 ''만리장성''(''Die Chinesische Mauer'')은 인류가 (당시 새로 발명된) 원자 폭탄에 의해 스스로 근절될 수 있다는 가능성을 탐구한다. 이 작품은 관련된 문제에 대한 대중적인 논의를 촉발했고, 오늘날 프리드리히 뒤렌마트의 ''물리학자들''(1962) 및 하이나르 키프하르트의 ''J. 로버트 오펜하이머 사건에 관하여''와 비교될 수 있다.

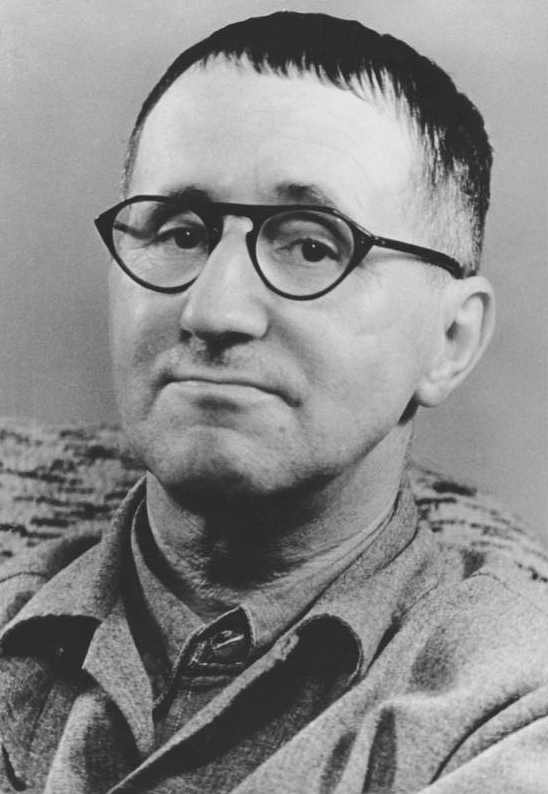

극장 감독 쿠르트 히르슈펠트와 함께 일하면서 프리슈는 그의 후기 작품에 영향을 미칠 몇몇 주요 동료 극작가들을 만날 수 있었다. 그는 1946년 망명한 독일 작가 카를 추크마이어를 만났고, 1947년 젊은 프리드리히 뒤렌마트를 만났다. 뒤렌마트와 프리슈는 평생 친구가 되었다. 1947년은 또한 프리슈가 독일 연극과 정치적 좌파의 거장으로 자리 잡은 베르톨트 브레히트를 만난 해이기도 했다. 브레히트의 작품을 존경했던 프리슈는 이제 이 연극 작가와 예술적 관심사를 공유하는 문제에 대해 정기적인 교류를 시작했다. 브레히트는 프리슈에게 더 많은 희곡을 쓸 것을 권장하면서 예술 작품의 사회적 책임감을 강조했다. 브레히트의 영향은 프리슈의 일부 이론적 견해와 실제 작품에서도 찾아볼 수 있지만, 프리슈는 브레히트의 추종자로 여겨질 수는 없었다.[8] 그는 유럽에서 초창기 냉전 시대의 특징이었던 양극화된 정치적 과시에 대한 회의론이 점점 더 두드러지면서 자신의 독립적인 입장을 유지했다. 이것은 1948년 희곡 ''전쟁이 끝났을 때''에서 특히 분명하게 나타나는데, 이는 붉은 군대가 점령군으로서의 목격자들의 증언을 바탕으로 한 것이다.

1951년에는 "일기"에서 이미 스케치되었던 이야기를 다룬 희곡 ''오더란트 백작''이 출판되었다. 이 이야기는 중산층 생활에 지루함을 느낀 검사가 완전한 자유를 찾아 나서 혁명적 자유 운동의 지도자가 되지만, 새로운 지위가 부과하는 권력과 책임으로 인해 이전보다 더 이상 자유롭지 않다는 것을 깨닫는 내용을 다룬다. 이 희곡은 비평가와 관객 모두에게서 실패했으며, 이데올로기에 대한 비판 또는 본질적으로 허무주의적이며 스위스의 정치적 합의에 비판적인 것으로 널리 잘못 해석되었다. 그럼에도 불구하고 프리슈는 ''오더란트 백작''을 자신의 가장 중요한 창작물 중 하나로 여겼고, 1956년과 1961년에 다시 무대에 올렸지만 새로운 호응을 얻는 데 실패했다.

1953년에는 희곡 ''돈 주앙 또는 기하학에 대한 사랑''이 취리히와 베를린 극장에서 동시에 개봉되었다. 이 희곡에서 프리슈는 결혼의 의무와 지적 관심 사이의 갈등이라는 주제로 돌아갔다. 주인공은 패러디 돈 후안으로, 그의 우선순위는 기하학 연구와 체스이며 여성은 부차적이다. 이 희곡은 인기를 얻어 천 번 이상 공연되었으며, 프리슈의 세 번째로 인기 있는 드라마가 되었다. 그 앞에는 ''방화범들''(1953)과 ''안도라''(1961)가 있다.

프리슈의 1960년대 초반까지의 희곡은 문학 평론가 만프레드 율겐센에 의해 세 그룹으로 나뉜다: (1) 초기의 전쟁 시기 작품, (2) ''돈 후안 또는 기하학에 대한 사랑''과 같은 시적 희곡, (3) 변증법적 작품.[29] 특히 이 세 번째 그룹, 프리슈가 "가르침 없는 교훈극"으로 규정한 우화 ''방화범들'' (1953)과 ''안도라'' (1961)를 통해 프리슈는 가장 큰 성공을 거두었다. 실제로 이 두 작품은 가장 성공적인 독일어 희곡 중 하나이다.[30] 그러나 작가는 널리 오해를 받았다고 믿었기에 여전히 불만을 품었다. 하인츠 루드비히 아놀드와의 인터뷰에서 프리슈는 자신의 우화적 접근 방식을 강력하게 거부하며 "나는 우화 형식을 적용할 때, 실제로 내가 가지고 있지 않은 메시지를 전달해야 한다는 것을 알게 되었다"고 말했다.[31]

1960년대 이후 프리슈는 극장에서 멀어졌다. 그의 후기 전기 희곡인 ''전기: 게임'' (1967)과 ''3부작''(1978)은 비정치적이었지만, 그의 이전 희곡만큼 대중적인 성공을 거두지 못했다. 프리슈가 더 정치적인 메시지를 가지고 무대로 돌아온 것은 죽기 직전이었다. ''요나스와 그의 베테랑''(1989)은 그의 주목할 만한 대화인 ''군대 없는 스위스? 토론''의 무대 버전이었다.

클라우스 뮐러-잘게트에 따르면, 프리슈의 대부분의 무대 작품이 공유하는 특징은 현실적인 상황을 제시하지 못한다는 것이다. 대신 그것들은 시간과 공간을 가지고 노는 정신 게임이다. 예를 들어, ''중국의 만리장성'' (1946)은 문학적 및 역사적 인물을 혼합하고, ''3부작''에서는 다양한 죽은 사람들의 대화를 들을 수 있다. ''전기: 게임''에서는 삶의 이야기가 소급하여 "수정"되며, ''산타 크루스''와 ''오더란트 백작''은 꿈의 시퀀스의 측면과 도덕극의 특징을 결합한다. 프리슈의 무대 희곡의 특징은 미니멀한 무대 세트와 무대를 두 부분으로 나누기, "그리스 합창대" 사용, 그리고 등장인물이 청중에게 직접 말하는 것과 같은 장치의 적용이다. 베르톨트 브레히트의 서사극을 연상시키는 방식으로, 청중은 무대 위의 등장인물과 동일시하기보다는, 자신만의 생각과 가정을 자극하고 유발하도록 기대된다. 그러나 브레히트와 달리 프리슈는 몇 가지 통찰력이나 답을 제공하지 않고, 청중이 스스로 해석할 수 있도록 자유를 주는 것을 선호했다.[32]

프리슈 자신도 새로운 희곡을 쓰는 과정에서 가장 매료된 부분은 초고 단계였으며, 이 단계에서는 작품이 정의되지 않았고, 그 발전 가능성이 여전히 열려 있었다고 인정했다. 비평가 헬무트 카라세크는 프리슈의 희곡에서 극적 구조에 대한 불신을 확인했으며, 이는 ''돈 후안 또는 기하학에 대한 사랑''이 연극적 방법을 적용하는 방식에서 분명하게 드러난다. 프리슈는 연극의 믿을 수 없는 측면에 우선순위를 두고 투명성을 중시했다. 그의 친구인 극작가 프리드리히 뒤렌마트와 달리 프리슈는 극적인 효과에 대한 욕구가 거의 없었는데, 이는 대본에 포함된 의구심과 회의적인 통찰력으로부터 주의를 분산시킬 수 있기 때문이다. 프리슈에게 효과는 등장인물이 말을 잃거나, 침묵의 순간, 또는 오해에서 비롯되었다. 그리고 뒤렌마트의 드라마가 최악의 결과로 이어질 수 있는 반면, 프리슈의 희곡의 종결 부분은 일반적으로 시작점으로의 복귀를 포함했다.[33]

프리슈는 극작을 시작했을 때 30대 초반이었고, 그의 희곡 작품은 당시 유럽의 선도적인 극장 중 하나였던 취리히 극장에서 즉각적인 호응을 얻었다. 취리히에서 공연된 프리슈의 초기 희곡들은 긍정적인 평가를 받았고 상을 받았다. 1951년, ''오더란트 백작''을 통해 프리슈는 "첫 번째 무대 실패"를 겪었다.[64] 이 경험은 그가 자신의 모국인 스위스 외의 관객, 특히 새롭게 발전하고 있던 독일 연방 공화국에 더 많은 관심을 기울이도록 장려했다. 소설 ''나는 스틸러가 아니다''의 상업적 성공은 그가 전업 작가가 될 수 있게 했다.[65] ''방화범들''과 ''안도라''는 문학 평론가 볼커 하게에 의해 독일어권 희곡 중 역대 가장 성공적인 작품으로 평가받았으며,[68] 독일어권 중부 유럽 국가의 학교에서 교과 과정의 필수 요소가 되었다.

- ''이제 그들은 다시 노래한다'' (Nun singen sie wieder, 1945년)

- ''산타 크루스'' (Santa Cruz, 1947년)

- ''만리장성'' (Die Chinesische Mauer, 1947년)

- ''전쟁이 끝났을 때'' (Als der Krieg zu Ende war, 1949년)

- ''외델란트 백작'' (Graf Öderland, 1951년)

- ''비더만과 방화범'' (Biedermann und die Brandstifter, 1953년) (한국에서는 '불 지르는 사람들'로도 번역됨)

- ''돈 후안, 혹은 기하학에 대한 사랑'' (Don Juan oder Die Liebe zur Geometrie, 1953년)

- ''필리프 호츠의 큰 분노'' (Philipp Hotz' grosse Wut, 1956년)

- ''안도라'' (Andorra, 1961년)

- ''전기'' (Biografie: Ein Spiel, 1967년)

- ''트립티콘'' (Triptychon. Drei szenische Bilder, 1978년)

- ''요나스와 그의 노병'' (Jonas und sein Veteran, 1989년)

4. 주제와 특징

막스 프리슈의 문학 작품은 개인의 정체성 문제, 인간 관계의 복잡성, 언어의 한계, 사회 비판, 그리고 후기에는 노년과 죽음이라는 몇 가지 핵심 주제를 중심으로 전개된다. 이러한 주제들은 다양한 형태로 그의 작품 전반에 걸쳐 반복적으로 나타난다. 특히 타인이나 사회가 개인에게 씌우는 고정된 이미지(Bildnis)에 대한 저항과 진정한 자아 찾기는 그의 문학 세계를 관통하는 중요한 문제의식이다.

프리슈는 소설과 희곡 양쪽에서 두각을 나타냈지만, 특히 희곡 분야에서 큰 성공을 거두었다. 그의 희곡은 크게 세 시기로 나눌 수 있다. 초기 전쟁 시기 작품, ''돈 후안 또는 기하학에 대한 사랑''과 같은 시적 희곡, 그리고 변증법적 희곡이다.[29] 특히 세 번째 그룹에 속하는 우화극 ''방화범''(1953)과 ''안도라''(1961)는 "가르침 없는 교훈"이라는 작가의 의도와는 별개로 큰 상업적 성공을 거두며 그를 세계적인 극작가 반열에 올렸다.[30] 그러나 프리슈는 자신의 작품이 종종 오해받는다고 느꼈고, 이로 인해 1960년대 이후에는 비유적 형태의 연극에서 벗어나 소설 ''간텐바인''(1964)에서 시도했던 "순열의 극작술"(''"Dramaturgie der Permutation"'')이라는 새로운 형식을 희곡 ''전기: 게임''(1967)으로 발전시켰다. 이 작품은 한 인물의 삶을 여러 가능성 속에서 탐색하며 정체성의 유동성과 선택의 문제를 다룬다.

프리슈 희곡의 특징 중 하나는 현실을 그대로 재현하기보다는 시간과 공간을 자유롭게 넘나드는 정신 게임과 같은 구성을 선호한다는 점이다. ''중국의 만리장성''(1946)에서는 역사적 인물과 문학적 인물이 뒤섞여 등장하고, ''트립티콘''(1979)에서는 죽은 인물들의 대화가 펼쳐진다. 또한 미니멀한 무대 장치, 무대 분할, 그리스 합창대와 유사한 장치 사용, 관객에게 직접 말을 거는 방식 등은 베르톨트 브레히트의 서사극을 연상시키지만, 브레히트와 달리 프리슈는 명확한 답을 제시하기보다 관객 스스로 생각하고 해석할 여지를 남겨두었다.[32] 그는 극적인 효과보다는 인물의 내적 갈등, 침묵, 오해에서 비롯되는 미묘한 긴장감을 중시했으며, 그의 희곡은 종종 해결되지 않은 채 열린 결말로 끝나거나 다시 원점으로 돌아오는 구조를 보인다.[33]

후기로 갈수록 프리슈의 작품에서는 노년과 삶의 덧없음, 죽음이라는 주제가 점점 더 중요하게 다뤄진다. ''1966–1971 일기''(1972)는 미셸 드 몽테뉴의 "그러므로 나는 사라지고, 나 자신을 잃는다"라는 구절을 반복하며 노화의 문제를 탐구한다.[50] 소설 ''몽토크''(1975)는 자전적 성찰을 통해 남은 시간이 얼마 없음을 인지하고 과거를 돌아보며 현재를 살아가려는 노력을 그린다. 희곡 ''트립티콘''은 죽음을 통해 삶의 경직성과 관계의 문제를 은유적으로 탐구하며, 소설 ''홀로세의 인간''(1979)은 노인의 죽음을 자연으로의 회귀 과정으로 묘사한다. 프리슈는 자신의 노년 경험을 작품에 반영하면서도, 이를 단순히 자전적인 이야기로만 해석하는 것을 경계했다. 그는 죽음이라는 주제를 다양한 철학적 사유와 함께 탐구하며, 나이가 들어감에 따라 변화하는 자신의 인식을 작품 속에 녹여냈다.[53]

프리슈의 작품, 특히 개인의 정체성 문제와 이를 다루는 독특한 문학적 구조를 보여준 소설 ''나는 스틸러가 아니다''와 ''간텐바인''은 후대 작가들에게 큰 영향을 미쳤다. 그의 서사 방식은 크리스타 볼프, 잉게보르크 바흐만, 페터 하르틀링 등 여러 작가들의 작품에서 유사한 형태로 나타난다.[79] 동시대 작가 프리드리히 뒤렌마트와는 개인적인 관계 변화에도 불구하고 스위스 문학을 대표하는 양대 산맥으로 평가받으며, 두 사람은 스위스 사회의 자기 인식 변화에 중요한 역할을 했다. 마르셀 라이히라니츠키는 프리슈가 귄터 그라스, 우베 존슨과 더불어 동시대 지식인들의 내면적 갈등과 콤플렉스를 가장 잘 포착한 작가라고 평가했다.[82] 뒤렌마트는 프리슈가 "자신의 사건을 세상에 제시했다"("seinen Fall zur Welt")고 말하며 그의 문학적 성취를 높이 평가했다.[84]

4. 1. 정체성 문제

프리슈는 ''일기 1946–1949''에서 그의 작품 전반에 걸쳐 나타나는 핵심 아이디어 중 하나를 명확히 밝혔다. 성경의 "너는 너를 위해 어떤 형상도 만들지 말라"는 가르침을 인간 관계에 적용해야 한다고 보았다. 그는 신이 모든 사람 안에 살아 있지만, 우리가 서로에게 무관심하여 이를 알아차리지 못할 수 있다고 생각했다. 이러한 무관심은 우리가 타인에게 저지르는 죄이며, 동시에 우리 자신에게도 끊임없이 저질러지는 죄라고 보았다. 프리슈에게 있어 사랑만이 사람들이 서로의 내면적 잠재력을 받아들이는 데 필요한 가변성과 다재다능함을 드러낼 수 있게 한다. 사랑이 없다면, 사람들은 서로와 세상을 미리 만들어진 고정된 이미지(Bildnis)로 축소시켜 버리며, 이는 자기 자신과 타인 모두에 대한 죄가 된다.[41]문학 평론가 한스 쥐르크 뤼티는 프리슈의 작품을 이러한 '이미지'를 다루는 방식에 따라 두 가지 범주로 나누었다. 첫 번째 범주는 주인공이 다른 사람들에 의해 씌워진 단순한 이미지를 살아가야 하는 운명을 다룬다. 대표적인 예로, 연극 ''안도라''(1961)에서 주인공 안드리는 주변 사람들에게 유대인으로 잘못 인식되고, 결국 그들이 부여한 운명에 갇히게 된다. 소설 ''호모 파베르''(1957)의 주인공 역시 기술자라는 "초합리적인" 프리즘에 의해 갇히게 되고, 그 프리즘을 통해 자신의 존재를 영위하도록 운명 지어진다. 뤼티가 식별한 작품의 두 번째 범주는 사랑 없이 미리 결정된 이미지로부터의 해방이라는 주제를 중심으로 한다. 이 두 번째 범주에는 주인공들이 미리 형성된 상투적인 자아를 버리기 위해 새로운 정체성을 창조하는 소설 ''나는 스틸러가 아니다''(1954)와 ''간텐바인''(1964)이 포함된다.[42]

진정한 개인적인 정체성은 이러한 단순하고 고정된 이미지와는 뚜렷한 대조를 이룬다. 프리슈에게 각 개인은 내면의 존재로부터 정당화되고 표현되고 실현될 필요가 있는 고유한 개성을 가지고 있다. 이것은 개인의 삶을 통해서만 효과적으로 작동할 수 있으며, 그렇지 않으면 개인의 자아는 불완전해질 것이다.[43] 자기 수용의 과정과 그에 따른 자기 실현은 선택의 해방 행위를 구성한다. "한 개인의 차별화된 인간적 가치는, 내 생각에는, 선택에 달려있다."[44] "자아의 선택"은 일회성 행위가 아니라, "진정한 나"가 단순한 이미지 뒤에서 반복적으로 인식하고 활성화해야 하는 지속적인 진실을 포함한다. 개인의 "나"가 간과되고 그로 인해 삶이 빗나갈 수 있다는 두려움은 이미 프리슈의 초기 작품에서 핵심 주제였다. "자아의 선택" 실패는 자아와 더 일반적으로 인간 세계 모두로부터의 사회적 소외를 초래할 가능성이 높았다. 개인의 삶의 제한된 범위 내에서만 개인의 존재는 죽음의 끝없는 불변성으로부터 개인을 배제할 수 있는 성취를 찾을 수 있다. ''나는 스틸러가 아니다''에서 프리슈는 충만한 삶에 대한 기준으로 "한 개인이 자기 자신과 동일해야 한다. 그렇지 않으면 그는 진정으로 존재한 적이 없다"라고 제시했다.[45]

클라우스 레쉬케는 프리슈의 작품 속 남성 주인공들은 모두 비슷한 현대 지식인 유형이라고 말한다. 이들은 자기중심적이고, 우유부단하며, 자아상에 대해 불확실하며, 종종 자신의 실제 상황을 오판한다. 그들의 대인 관계는 불가지론에 가까울 정도로 피상적이어서, 고립된 외톨이로 살아가도록 만든다. 만약 여성과 관련된 더 깊은 관계를 발전시키더라도, 감정적 균형을 잃고 믿을 수 없는 파트너가 되며, 소유욕과 질투심에 사로잡힌다. 그들은 반복적으로 구시대적인 성 역할을 가정하며, 남성 우월주의 뒤에 성적 불안감을 숨긴다. 이 모든 시간 동안 여성과 관련된 그들의 관계는 죄책감에 의해 가려진다. 여성과의 관계에서 그들은 갈등과 마비되는 반복에서 벗어나 완전함과 자기 실현을 얻을 수 있고, 참신함과 자발성을 잃지 않는 "진정한 삶"을 찾는다.[46]

모나 냅에 따르면, 프리슈의 작품 속 여성 주인공들 또한 반복되는 성별에 따른 고정관념으로 이어진다. 프리슈의 작품들은 남성 주인공을 중심으로 구성되는 경향이 있으며, 그의 주요 여성 캐릭터들은 사실상 서로 대체 가능하며, 구조적이고 집중적인 기능을 수행한다. 종종 그들은 "위대하고" "훌륭한" 존재로 우상화되며, 표면적으로 해방되었고 남성보다 강하다. 그러나 실제로는 사소한 동기, 즉 불충, 탐욕, 냉정함에 의해 움직이는 경향이 있다. 작가의 후기 작품에서 여성 캐릭터들은 더욱 일차원적이 되어 내적 양면성을 드러내지 않는다. 종종 여성들은 남성의 정체성에 대한 단순한 위협이나 불륜의 대상으로 전락하여 남성의 존재 성공 또는 실패를 촉매하고, 따라서 남성 주인공에게 자신의 내성을 위한 대상을 제공한다. 대부분의 경우, 프리슈의 작품에서 남녀 관계의 행동은 여성으로부터 비롯되며, 남성은 수동적으로 기다리고 성찰한다. 표면적으로는 여성이 남성에게 사랑받지만, 진실은 그녀를 두려워하고 경멸한다.[47]

카린 슈트루크는 사려 깊은 페미니스트 관점에서 프리슈의 남성 주인공들이 여성 캐릭터에 대한 높은 수준의 의존성을 나타내지만, 여성들은 그들에게 여전히 낯선 존재로 남아 있다고 보았다. 남성들은 처음부터 관계의 종료에 집중한다. 그들은 자신의 실패와 불안에서 벗어나는 데 몰두하기 때문에 사랑할 수 없다. 종종 그들은 여성성에 대한 이미지와 죽음에 대한 이미지를 혼합한다. 예를 들어 돈 후안 전설에 대한 프리슈의 해석에서 "여성은 죽음을 상기시킨다. 그녀가 더 번성하고 번성할수록 더욱 그렇다".[48] 여성과의 새로운 관계와 그 이후의 분리는 프리슈의 남성 주인공에게 신체적 죽음과 유사했다. 여성에 대한 그의 두려움은 죽음에 대한 두려움과 일치했고, 이는 관계에 대한 그의 반응이 도피와 수치심이었다는 것을 의미했다.[49]

4. 2. 사회 비판

1934년 여름, 프리슈는 3살 연하였던 카테 루벤손[2]을 만났고 이듬해 연인 관계가 되었다. 유대인이었던 루벤손은 독일 정부의 반유대주의 및 인종 차별적 법률 때문에 학업을 중단하고 베를린에서 망명한 상태였다. 1935년 프리슈는 처음으로 독일을 방문하여 일기를 썼는데, 이는 나중에 《독일 여행의 짧은 일기》(Kleines Tagebuch einer deutschen Reise)라는 제목으로 출판되었다. 이 일기에서 그는 자신이 겪은 반유대주의를 묘사하고 비판했다. 동시에 프리슈는 헤르베르트 바이어가 기획하고 히틀러 정부의 철학과 정책을 숭상하는 내용의 ''생명의 경이''(Wunder des Lebens) 전시회에 대한 감탄을 기록하기도 했다. 프리슈는 당시 독일의 국가 사회주의가 어떻게 발전할지 예측하지 못했고, 그의 초기 비정치적 소설들은 독일 검열의 어려움 없이 도이체 페르라크스-안슈탈트 (DVA)에서 출판되었다. 1940년대에 들어서면서 프리슈는 더욱 비판적인 정치 의식을 갖게 되었다. 그가 더 일찍 비판적이지 못했던 이유 중 하나는 취리히 대학교의 보수적인 분위기 때문이었는데, 당시 여러 교수들은 히틀러와 베니토 무솔리니에 대해 공개적으로 동정심을 보였다.[3] 프리슈는 나중에 카테 루벤손과의 관계 덕분에 그러한 동정심에 빠지지 않았다고 설명했다.[4] 그들의 관계는 루벤손이 청혼을 거절하면서 1939년에 끝났다.막스 프리슈는 스스로를 사회주의자라고 칭했지만, 특정 정당에는 가입하지 않았다.[54] 그의 초기 작품들은 정치적 성향이 거의 없었다. 1940년에 출판된 군 생활 일기인 ''빵 봉투에서 나온 기록''(Blätter aus dem Brotsack)에서는 독일의 침략 위협에 맞서 스위스 사회가 통합되던 당시 분위기를 반영하여 전형적인 스위스 애국자의 모습을 보여준다. 유럽 전승 기념일 이후 스위스 가치와 국가 독립에 대한 위협이 줄어들자, 프리슈는 급격한 변화를 겪으며 헌신적인 정치 의식을 드러냈다. 그는 특히 문화적 가치와 정치를 분리하려는 시도를 비판했으며, ''1946–1949년 일기''(Tagebuch 1946–1949)에서 "정치에 참여하지 않는 사람은 이미 그가 피하고 싶은 정치적 결과의 지지자가 된다. 왜냐하면 그는 집권 정당을 섬기고 있기 때문이다."라고 언급했다.[55] 1998년 소냐 뤼에그는 프리슈의 미학이 사회 내 외부인으로서 작가의 위치에 대한 인식을 통해 형성된 근본적으로 반이데올로기적이고 비판적인 정신에 의해 추진된다고 분석했다. 이는 지배 질서에 대한 반대, 사회 계급을 위한 활동보다 개인적 편향성 우선, 그리고 질문하는 태도 강조로 이어진다.[56]

프리슈의 사회 비판은 특히 그의 조국 스위스를 향해 날카로웠다. 1973년 쉴러상 수상 연설에서 그는 "나는 스위스 여권을 가지고 태어났기 때문에 스위스인인 것이 아니라, 일종의 종교적 고백에 의해 스위스인이다."라고 선언하며[57], "당신의 고향은 단순히 편안함이나 편리함으로 정의되는 것이 아니다. '고향'은 그 이상을 의미한다."라고 덧붙였다.[58] 스위스에 대한 비판은 이미 ''빵 봉투에서 나온 기록''과 ''스틸러''(Stiller)에 나타나지만, ''외국인 1, 2''(Öffentlichkeit als Partner) 에세이, 특히 ''Überfremdung 1''에서 가장 두드러진다. 여기서 프리슈는 1950년대와 60년대 이민 증가 속에서 스위스 국민과 기관의 편협함에 대한 불만을 표출하며 "작은 주권 국가는 스스로 위험에 처해 있다고 생각한다. 노동자들이 불려왔고 인간이 오고 있다. 그들은 번영을 갉아먹지 않고, 오히려 번영에 필수적이다."라고 지적했다.[59] 프리슈는 자신의 출생지, 국가의 자아상, 스위스의 독특한 국제적 역할에 대해 공개적으로 비판했으며, 이는 논쟁적인 "Achtung: Die Schweiz"에서 잘 드러난다. 이러한 비판은 국가의 정의적 서사시를 해체하고 윌리엄 텔 전설을 우연, 오산, 막다른 골목, 기회주의적 책략의 연속으로 축소하려는 ''학교를 위한 빌헬름 텔''(Wilhelm Tell für die Schule)이라는 작품으로 이어졌다. 그의 ''작은 복무 수첩''(Dienstbüchlein, 1974)에서는 국가의 시민군 복무 기간을 재검토하고 재평가했으며, 사망 직전에는 ''군대 없는 스위스? 토론''(Schweiz ohne Armee? Ein Palaver)에서 군대의 필요성에 대해 노골적으로 의문을 제기했다.

프리슈의 삶은 격렬한 정치 참여 기간과 사적인 관심사로 물러나는 기간이 번갈아 나타나는 패턴을 보였다. 베티나 자크-보쉬는 이를 공적인 발언과 내면의 우울함 사이에서 작가의 느린 진동의 연속으로 보았다.[60] 한스 울리히 프롭스트는 후기 작품의 분위기를 "포기와 낡은 공화주의의 급진주의 사이" 어딘가에 위치시켰다.[61] 프리슈가 마지막으로 출판한 글은 저명한 사업가 마르코 솔라리에게 보낸 편지로, 좌파 성향 신문인 ''Wochenzeitung''에 게재되었다. 여기서 그는 마지막으로 스위스 국가를 공격하며 "1848년은 자유 사상 자유주의의 위대한 창조물이었으며, 오늘날, 중산층 연합의 지배 1세기 이후, 낭비된 국가가 되었으며, 나는 여전히 이 국가에 한 가지, 즉 여권에 묶여 있다(나는 다시 필요하지 않을 것이다)."라고 썼다.[62]

프리슈의 이름은 동시대의 또 다른 위대한 작가인 프리드리히 뒤렌마트와 자주 함께 언급된다. 젊은 시절 생각이 비슷했던 두 작가는 가까운 우정을 쌓았지만 나중에는 멀어졌다. 학자 한스 마이어는 그들을 신화 속 쌍둥이 카스토르와 폴룩스에 비유하며 변증법적으로 연결된 "적대자"라고 묘사했다.[69] 초기 경력의 우정은 개인적인 차이로 인해 점차 퇴색되었다. 1986년 뒤렌마트는 프리슈의 75번째 생일을 맞아 편지를 통해 화해를 시도했지만 답장을 받지 못했다.[70][71] 두 사람의 접근 방식은 매우 달랐다. 문학 저널리스트 하인츠 루드비히 아르놀트는 뒤렌마트가 모든 서사 작품에도 불구하고 극작가로 태어났다면, 프리슈는 연극에서의 성공에도 불구하고 서사 작가로 태어났다고 평가했다.

1968년에는 여러 국가가 공동 제작한 텔레비전 시리즈 창의적 인물(Creative Persons)의 30분짜리 에피소드가 프리슈에게 할애되었다.

1960년대에 프리슈와 뒤렌마트는 스위스가 가진 자기 자신과 역사에 대한 관점을 바꾸는 데 크게 기여했다. 그들은 몇몇 모순과 기존의 가정을 공개적으로 문제 삼았다. 1974년 프리슈가 ''작은 복무 수첩''(Dienstbüchlein)을 출판한 이후, 그는 스위스인들 사이에서 강력한 분열을 일으키는 인물이 되었고, 그의 비판은 일부에서 격렬하게 거부되었다. 야노스 사보에 따르면, 역할 모델을 찾는 젊은 작가 지망생들은 뒤렌마트보다 프리슈를 가르침과 깨달음의 원천으로 더 선호했다. 1960년대 프리슈는 페터 비첼, 요르크 슈타이너, 오토 F. 발터, 아돌프 무슈크를 포함한 젊은 작가 세대에게 영감을 주었다. 한 세대 이상이 지난 1998년, 프랑크푸르트 도서전에서 스위스 문학이 특별 조명[72]을 받았을 때, 문학 평론가 안드레아스 이센슈미트는 자신의 (베이비붐 세대) 세대 출신인 루트 슈바이케르트, 다니엘 드 루레, 실비오 후온더와 같은 주요 스위스 작가들의 작품에서 "모든 방향에서 울려 퍼지고 종종 거의 페이지마다 막스 프리슈의 ''스틸러''에서 기묘하게 익숙한 옛 톤, 기이한 메아리"를 발견했다고 언급했다.[73][74]

프리슈의 작품은 서독에서도 중요하게 평가받았다. 서독의 에세이 작가이자 평론가인 하인리히 포름베크는 ''나는 스틸러가 아니다''(Stiller)와 ''호모 파베르''(Homo Faber)를 "1950년대 가장 중요하고 영향력 있는 독일어 소설 두 편"이라고 묘사했다.[75] 1980년대 동독에서도 프리슈의 산문 작품과 희곡이 여러 판으로 출판되었지만, 집중적인 문학 평론의 대상은 아니었다. 그의 작품은 다른 동구권 국가들의 언어로도 번역되어 널리 보급되었다. 작가 자신은 소련에서 그의 작품이 공식적으로 "생산 수단이 국유화된 곳에서는 결코 발견할 수 없는, 병든 자본주의 사회의 증상"을 제시하는 것으로 간주되었다고 언급했다.[76] 프리슈의 "개인주의", "부정성", "모더니즘"에 대한 이데올로기적 비판에도 불구하고, 그의 작품은 러시아어로 적극적으로 번역되었고, 소련에서 약 150건의 서평이 실렸다.[77] 프리슈는 또한 그의 두 번째 "선택의 고향"인 미국에서도 성공을 거두었으며, 말년에 한동안 그곳에서 살았다. 그는 일반적으로 뉴욕 문단으로부터 좋은 평가를 받았고, 한 평론가는 그가 "유럽식 오만함"이 없다고 칭찬했다.[78]

4. 3. 언어와 소통의 한계

막스 프리슈 작품의 중요한 특징 중 하나는 언어가 현실을 제대로 담아낼 수 있는지에 대한 깊은 의문이었다. 그는 언어의 적절성에 대해 근본적인 회의론을 가지고 있었다. 그의 소설 '나는 스틸러가 아니다'('I'm Not Stiller')에서 주인공은 "... ich habe keine Sprache für meine Wirklichkeit!"[35](나는 나의 현실을 표현할 언어가 없다!)라고 외치며 이러한 한계를 직접적으로 드러낸다.프리슈는 '일기 1946–49'('Tagebuch 1946–49')에서 언어의 한계를 더욱 깊이 탐구했다. 그는 정말 중요한 것은 단어로 표현할 수 없는 것, 즉 단어들 사이의 '흰 공간'에 있다고 보았다. 우리가 사용하는 단어들은 부차적인 것이며, 진짜 의미나 경험은 언어 너머에 존재한다고 생각했다. 따라서 글쓰기는 실제 경험을 직접 담는 것이 아니라, 그 주변을 맴돌며 진술들 사이의 긴장을 통해 말할 수 없는 현실을 암시하는 행위라고 보았다.

중요한 것은 말할 수 없는 것, 단어들 사이의 흰 공간이며, 이러한 단어 자체는 우리가 항상 부차적인 문제로 삽입하는 것인데, 그것은 실제로 우리가 의미하는 것의 핵심 부분이 아니다. 우리의 핵심 관심사는 여전히 기록되지 않고 있으며, 이는 문자 그대로 당신이 그것을 둘러싸고 쓴다는 것을 의미한다. 당신은 설정을 조정한다. 당신은 실제 경험을 담을 수 없는 진술을 제공한다. 경험 자체는 언어의 범위를 벗어난다.... 그리고 그 말할 수 없는 현실은 기껏해야 진술 사이의 긴장으로 나타난다.[36]

문학 연구가 베르너 슈타우파허는 프리슈의 언어를 "인간의 말할 수 없는 현실을 탐구하는 언어"이자 "시각화와 탐구의 언어"라고 평가했지만, 동시에 그 언어가 현실의 근본적인 비밀을 완전히 밝혀내지는 못한다고 분석했다.[37]

이러한 언어에 대한 회의는 그의 작품 스타일에 영향을 미쳤다. 프리슈는 베르톨트 브레히트의 서사극 이론, 특히 소외 효과를 자신의 글쓰기에 적용했다. 그는 언어를 통한 의도적인 거리두기, 즉 독자의 감정 이입을 방해하고 이야기가 실제 현실이라는 환상을 깨뜨리는 방식을 사용하여 언어의 한계를 드러내고자 했다. 1948년 그는 소외 효과에 대해 "소외 효과의 언어적 적용, 산문의 의도적인 장난기, ... 공감과 연결을 저해하며 이야기가 실제로 일어났다는 전통적인 환상을 훼손하기 때문에 거부할 억제되지 않은 예술성"이라고 언급하며 이러한 의도를 밝혔다.[38]

특히 1964년 소설 '간텐바인'('Gantenbein')에서 프리슈는 전통적인 서사 연속성을 거부하고, 대신 단일 소설 내에서 다양한 변형과 가능성을 제시했다. 희곡 '전기: 게임'('Biografie: Ein Spiel') (1967) 역시 비슷한 기법을 사용하여, 언어나 서사가 현실을 고정된 형태로 담아낼 수 없음을 보여주었다. 이미 '스틸러' (1954)에서 소설 속에 "일기"에서 발췌한 문학 단편 형태의 작은 하위 서사를 삽입하기도 했다.[39]

5. 수상 경력

wikitext

참조

[1]

서적

Encyclopedia of World Biography

Gale Research

2007-04-18

[2]

서적

Max Frisch

Deutscher Taschenbuch Verlag

[3]

서적

Max Frisch

[4]

서적

Max Frisch

Ed. Text + Kritik

[5]

서적

Sturz durch alle Spiegel: Eine Bestandsaufnahme

Ammann

[6]

서적

Vom langsamen Wachsen eines Zorns: Max Frisch 1911–1955

Limmat

[7]

서적

Vom langsamen Wachsen eines Zorns: Max Frisch 1911–1955

[8]

서적

Max Frisch

[9]

서적

Max Frisch

[10]

서적

Vom langsamen Wachsen eines Zorns: Max Frisch 1911–1955

[11]

서적

Max Frisch

[12]

서적

The Cambridge Companion to the Modern German Novel

https://books.google[...]

Cambridge University Press

[13]

뉴스

Sein letztes Refugium

http://www.zeit.de/2[...]

Die Zeit

2011-05-12

[14]

문서

"Siebenmal im Jahr fahren wir diese Strecke, und es tritt jedes Mal ein: Daseinslust am Steuer. Das ist eine große Landschaft"

[15]

뉴스

Nein, Mao habe ich nicht gesehen: Max Frisch mit Kanzler Helmut Schmidt in China

http://www.spiegel.d[...]

Der Spiegel

1976-02-09

[16]

뉴스

Feige War er nie

http://www.spiegel.d[...]

Der Spiegel

2011-03-05

[17]

뉴스

Ein Bewusstsein von dem, was fehlt

http://www.nzz.ch/ak[...]

Neue Zürcher Zeitung

2007-02-10

[18]

서적

Das Tagebuch als Idee und Struktur im Werke Max Frischs

Suhrkamp

[19]

서적

Max Frisch

[20]

저널

Sekretärin findet unbekanntes Max-Frisch-Tagebuch

http://www.tagesanze[...]

Der Tages-Anzeiger

2010-03-18

[21]

서적

Max Frisch. Mein Name sei Gantenbein. Montauk. Stiller. Untersuchungen und Anmerkungen

Joachim Beyer Verlag

[22]

서적

Das Tagebuch als Idee und Struktur im Werke Max Frischs

Suhrkamp

[23]

서적

"Stiller", Roman von Max Frisch. Fragment einer Kritik

Suhrkamp

[24]

서적

Was bin ich? Über Max Frisch

[25]

서적

Max Frisch

C. H. Beck

[26]

서적

Max Frisch. Literaturwissen

Reclam

[27]

서적

Max Frisch

Rowohlt

[28]

서적

Max Frisch

[29]

서적

Max Frisch. Die Dramen

Francke

[30]

서적

Max Frisch

[31]

서적

Gespräche mit Schriftstellern

Beck

[32]

서적

Max Frisch. Literaturwissen

[33]

서적

Max Frisch

[34]

서적

Die Sprache Max Frischs in der Spannung zwischen Mundart und Schriftsprache

De Gruyter

[35]

서적

Stiller

Suhrkamp

[36]

문서

[37]

서적

Sprache und Geheimnis

Suhrkamp

1978

[38]

서적

Tagebuch 1946–1949

Suhrkamp

1998

[39]

서적

Max Frisch: Zufall, Rolle und literarische Form

Scriptor

1976

[40]

서적

Max Frisch

Reclam

1996

[41]

서적

Tagebuch 1946–1949

Suhrkamp

1998

[42]

서적

Max Frisch. "Du sollst dir kein Bildnis machen."

Francke

1981

[43]

서적

Mein Name sei Gantenbein

Suhrkamp

1998

[44]

서적

Tagebuch 1946–1949

[45]

문서

[46]

서적

Life as a Man. Contemporary Male-Female Relationships in the Novels of Max Frisch

Peter Lang

1990

[47]

서적

"Die Frau ist ein Mensch, bevor man sie liebt, manchmal auch nachher..." (A woman is a human being before you love her, sometimes also afterwards…) Critical comments on the formation of women in Frisch's works

Peter Lang

1979

[48]

서적

Don Juan oder Die Liebe zur Geometrie

[49]

서적

Der Schriftsteller und die Frauen (The writer and the women)

Suhrkamp

1987

[50]

서적

Tagebuch (Diary) 1966–1971

Suhrkamp

1998

[51]

서적

Tagebuch 1966–1971

Suhrkamp & Buchclub Ex Libris

1974

[52]

서적

Tagebuch 1966-1971

Suhrkamp

1972

[53]

서적

Altern, Sterben und Tod im Spätwerk von Max Frisch (Aging, dying and death in the late work of Max Frisch)

Dr Kovač

2000

[54]

뉴스

Max Frisch, 79, Writer, Is Dead in Switzerland

https://www.nytimes.[...]

New York Times

1991-04-05

[55]

서적

Tagebuch (Diary) 1946–1949

[56]

서적

"Ich hasse nicht die Schweiz, sondern die Verlogenheit (It's not Switzerland that I hate, but the mendacity") . Das Schweiz-Bild in Max Frischs Werken "Graf Öderland", "Stiller" und "achtung: die Schweiz" und ihre zeitgenössische Kritik. ("The image of Switzerland in Max Frisch's works... [as listed] ... and their contemporary critics")

Chronos

1998

[57]

문서

[58]

서적

Die Schweiz als Heimat?

Suhrkamp

1998

[59]

서적

Öffentlichkeit als Partner

Suhrkamp Verlag

1967

[60]

서적

Kritik und Melancholie im Werk Max Frischs. Zur Entwicklung einer für die Schweizer Literatur typischen Dichotomie (Criticism and melancholy in Max Frisch's work. On the development of a dichotomy typical of Swiss literature)

Peter Lang

1984

[61]

문서

[62]

서적

Zwischen Resignation und republikanischer Alters-Radikalität. Spuren des Citoyen Max Frisch im Spätwerk (Between resignation and republican age radicalism. Traces of the citizen Max Frisch in his late work)

LTB

1992

[63]

서적

Gespräche mit Schriftstellern

Beck

1975

[64]

서적

Zu "Graf Öderland"

Suhrkamp

1998

[65]

서적

Max Frisch. Realien zur Literatur

Metzler

2002

[66]

서적

Max Frisch

2006

[67]

서적

Kommentar

Suhrkamp

1998

[68]

서적

Max Frisch

2006

[69]

서적

Frisch und Dürrenmatt

[70]

문서

[71]

서적

Was bin ich? Über Max Frisch

[72]

문서

The phrase used by the organisers is "Gastland"/"Guest of honour"

[73]

뉴스

Stillers Kinder

Die Zeit

1998-10-08

[74]

서적

Max Frisch im Werkdialog. Zeitgenössische Schriftsteller aus drei deutschen Literaturen über einen Schweizer Autor

Francke

2000

[75]

서적

Kindlers Literaturgeschichte der Gegenwart: Die Literatur der Bundesrepublik Deutschland

Kindler

1973

[76]

서적

Max Frisch

[77]

서적

Max Frisch in der Sowjetunion. Materialien zur Rezeption

Liber

1991

[78]

서적

The American Reception of Contemporary German Literature

Cambridge University Press

2004

[79]

서적

Max Frisch

[80]

서적

Max Frisch. Elf Porträtskizzen. Vierzehn Texte zur Erinnerung

Hotz

2007

[81]

서적

Hunger nach Format

[82]

서적

Max Frisch

[83]

서적

Was bin ich? Über Max Frisch

[84]

서적

Gespräche mit Schriftstellern

Beck

1975

[85]

서적

Tagebuch 1946–1949

Suhrkamp

1998

[86]

웹사이트

SOS Glacier Pilot

https://www.imdb.com[...]

[87]

웹사이트

Das Unglück

https://www.imdb.com[...]

[88]

웹사이트

Max Frisch, Journal I-III (1981)

https://www.imdb.com[...]

[89]

웹사이트

Blaubart (1984)

https://www.imdb.com[...]

[90]

서적

Zu filmisch für den Film?

[91]

웹사이트

Holozän

https://www.imdb.com[...]

1992-08-01

[92]

웹사이트

Prix de Charles Veillon, 1958

https://web.archive.[...]

2016-06-25

[93]

문서

Whereas the Swiss Schiller Foundation's "Prize for all works to date" and "Prize for a single work" were each worth 10,000 Swiss Francs to the winner, the Major Schiller Prize (Grosser Schillerpreis ) was worth 30,000 Swiss Francs.

[94]

웹사이트

Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 1976 Max Frisch

https://web.archive.[...]

2016-07-05

[95]

웹사이트

Max Frisch

https://www.deutsche[...]

2023-11-12

[96]

뉴스

Eingangstor zu Neu-Oerlikon

Neue Zürcher Zeitung

2009-12-09

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com